ネクスガードスペクトラ徹底検証

犬用駆除・予防剤で今一番人気といえばネクスガードスペクトラ。

これ一つで何から何までカバーしてくれます。

ノミ、マダニ、寄生虫、そして忘れてはいけないフィラリア症予防。

ネクスガードスペクトラの名前を聞いたことがある人もない人も、疑問がある人も知りたい人も、これを読むだけで全てまるわかりできます。

どんな季節でも、散歩や外に出かけるのを楽しむ愛犬にとって、内部・外部寄生虫はしっかりと予防しておきたいものです。

ネクスガードとは?

1. ネクスガードスペクトラでフィラリア・ノミ・ダニ・寄生虫対策

2. 効き目は1か月持続

3. ノミについて

4. マダニとは

5. フィラリア

6. 寄生虫対策

7. 寄生虫は犬だけじゃない

8. 心配な副作用

9. 予防

ネクスガードスペクトラで

フィラリア・ノミ・(マ)ダニ・寄生虫対策

これらの駆除・予防剤をばらばらにあげると、見るだけでも3個必要です。

しかも種類によっては、一月ごとの投与であったり、3か月ごとの投与であったり、投与日がバラバラになることがあり、忘れてしまいがちな飼い主さんがたくさんいるようです。

ネクスガードスペクトラであれば、上記全ての駆除・予防がこれ1つでできます。

効き目は1か月続きます

ネクスガードスペクトラで

フィラリア・ノミ・(マ)ダニ・寄生虫対策

1回の投与で、効果は1か月持続。

毎月日にちを決めておけば、忘れることもありません!

投与がとっても簡単なので、投与側も、投与されるわんちゃんもラクラク!

ネクスガードスペクトラの特徴

ネクスガードスペクトラの一番の特徴は、なんといっても愛犬が美味しく食べてくれることでしょう。

ノミについて

日本でよく発生するノミの種類

ノミは、ペットがいない人でも耳にしたことがある外部寄生虫であると思います。人間にも動物にも寄生するノミは、世界中で確認されており、もっとも身近な寄生虫です。

世界各国で確認されているノミ。ノミ目に分類されるノミは日本においては約80種類と言われています。人間に寄生するヒトノミは、一昔前まではメインとなるノミでしたが、国内ではほとんど見られなくなりました。熱帯地域を中心によく見られるイヌノミも、近年日本では減少傾向にあります。日本でみられるノミの被害は、ほとんどがネコノミのものとなっているのが現状です。

ネコノミが寄生するのは猫に限らず、他の動物、犬、イタチ、ネズミ、そして人間も含まれます。

ノミってどんな生き物

ノミは人の目にも確認できる大きさで、犬や猫の被毛の中に潜み、宿主の血を吸って生きるもっとも知れ渡っている寄生虫の一種です。ノミが吸血する際に、犬や猫に刺激を与え、痒みをもたらします。ひどい痒みの場合、宿主に精神的ストレスをもたらすことになります。それ以外にも、以下の様な症状をもたらす恐れがあります。中には重大な病気を引き起こしたり、多頭飼いの家では他のペットへの感染の恐れもあるため、侮ってはいけない寄生虫です。

ノミが犬に引き起こす症状と病気

最も一般的なノミの症状は痒みです。

それ以外には以下が挙げられます

1 貧血

ノミ1匹が血を吸う量が少なくても、大量のノミから吸血されると貧血を起こす可能性があります。特に体の小さい子犬や子猫は貧血を起こしやすくなっています。

2 細菌の二次感染

ノミに刺され、痒みでペットが掻きむしることによって出来た傷へ、細菌が入り込み化膿することがよくあります。ペットがとめどなく引っ掻いている時は注意が必要です。

症状:皮膚の化膿

3 瓜実条虫(サナダムシ)

ノミを媒介役として感染する代表的な寄生虫症として、「条虫症」があります。瓜実条虫(サナダムシ)として知られており、犬や猫に感染する病気で、見た目は瓜の種の様な多数の節が連なったような構造になっています。

大きいときには体長が5㎝以上になることがあ

るサナダムシは、幼虫であるノミがサナダムシの卵を食べ、ノミの体内で発育をします。サナダムシの卵を抱えたノミの成虫を、犬や猫がグルーミングによって体内へ取り込むことによって感染します。一般的には、成虫が寄生しても無症状ですが、濃厚感染すると下痢などの症状を引き起こします。サナダムシは人間にも感染する人畜共通感染症の一つで、ノミを捕まえた人が、ノミを潰したりして、間違って口内へ入ることにより人へも感染します。犬猫へのノミの予防・駆除が一番の対策だとされています。

瓜実条虫に感染する経路のビデオはこちらから視聴できます。

ビデオ:Elanco Animal Health

症状:下痢・嘔吐

4 ノミアレルギー性皮膚炎

ノミ被害の中でもひどく、見た目にも痛みを覚える症状です。寄生したノミが吸血するときに、犬の体内に入り込んだ唾液に対してアレルギー反応を起こすことで発生します。皮膚の痒みが激しく、根源となるノミ駆除だけでなく、皮膚炎に対する治療も必要となってきます。

ノミアレルギーを持っていない犬は、ノミに噛まれた不快感で掻くことがあっても、全身へ広がる激しい痒みを引き起こすことがありません。一方ノミアレルギーを持っている犬は、ノミの唾液に対してアレルギー反応を起こすので、体の広範囲にわたって痒みが広がり、発疹が出来ます。

この、ノミアレルギー性皮膚炎は、数少ないノミの吸血でも起こり得るので、発疹やかゆみが見えていても、ノミの発見ができないときがあります。

ノミアレルギー性皮膚炎を発症すると、激しい痒みにより、体を引っかき、舐めすぎたり、酷い時には、毛をむしる様になります。更には、下半身に発疹が多数でき、そこに細菌感染がおこることも少なくありません。

皮膚の症状には、抗炎症剤や抗生物質などの投与で改善されていきます。しかし、原因であるノミを駆除し、再び寄生されないようにしなければ、ノミが寄生するごとに同じ皮膚症状を起こすことになります。

症状:激しいかゆみ、湿疹、脱毛、粟(アワ)粒大の発疹が下半身に発症、その他痒みによる食欲不振やイラつき

ノミの一生とは

ノミは、卵➤幼虫➤さなぎ➤成虫という4段階の発育を経て成長していきます。この段階の違う成長過程にて、効果のある物と、効果が出ない物があります。故に、成虫となり現在吸血をしている過程のノミだけを動物の体表から駆除したとしても、駆除しきれなかった卵からの発育、繁殖があるため、ノミの駆除が難しいとされている理由なのです。

ノミは通常ですと、24時間〜6日間で孵化し、幼虫になります。二度の脱皮をした後、さなぎ、そして成虫になります。ノミの成虫は人が吐く二酸化炭素、光や熱に反応し犬猫など動物の体表に寄生します。寄生して間もなく吸血が開始され、48時間以内に産卵をはじめます。この、吸血➤産卵のサイクルを繰り返し、成虫になってから1~2ヶ月で一生を終えます。一度の産卵に産み落とされる卵の数は約30個とされており、一部の報告によると、50日間で1匹のノミが1745個の産卵をしたという報告があるほどです。

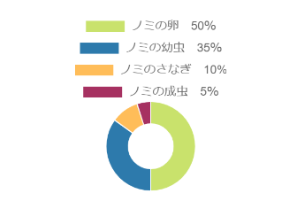

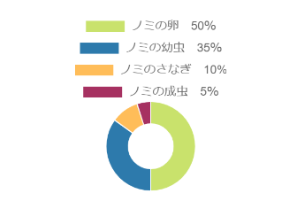

ノミの50%は卵であると言われており、幼虫が35%、さなぎが10%、そして成虫がほんの5%となっています。このことからもわかるように、見えているノミだけを駆除しても、迫りくる目に見えていないノミが潜んでいることがわかります。

ノミの成虫が動物の体表でみられ、寄生しているのは彼らの一生の中でもほんの一時でしかありません。ほとんどの時間を宿主となる動物の周りで過ごすことになります。

ノミ観察結果のビデオはこちらからご覧いただけます。

製作者:あやコマ日記

https://ayakoma.com/

ノミが問題を起こすのは犬猫だけではありません。

ノミが引き起こす症状は人間にも被害をもたらします。

ノミ刺咬症:人間がノミに刺され、激しい痒みが起こり、犬と同様患部を引っ掻くことで最近感染を起こし、ひどい場合には発疹、水ぶくれができるようになります。

猫ひっかき病(猫と人間との間で起きます):バルトネラ・ヘンセレという菌に感染した猫が、人を引っ掻くことで人間へ感染します。化膿したリンパ節が腫れたり、発熱、頭痛などの症状が現れるという感染症です。猫と猫の間で、ノミを介して広がりますが、猫にはほとんど症状が出ないため、飼い主さんへ症状がでて初めて気づくパターンが多いようです。

マダニとは

マダニは昆虫ではありません

その見た目と大きさから、よく昆虫の仲間であると勘違いされやすいマダニですが、昆虫の脚は6本から成る事に対し、マダニは8本脚である節足動物の仲間に分類されます。節足動物は8本脚からなる動物で、マダニの他にサソリ、クモなどが挙げられます。

マダニの唯一の栄養源は動物の血液で、マダニの成長過程全てにおいて吸血が行われます。

マダニが犬へ、どの様に吸血をするのかはショートビデオでご覧ください。

ビデオ:ElancoAnimalHealth

マダニの恐怖

マダニは世界中に800以上の種類が確認されており、その中で日本には47種類が生息しています。

数年前、世界的に有名なアーティストがマダニにを感染経路とする症状で闘病中…という報道がありました。日本でも近年、マダニに噛まれたことで「日本紅斑熱」を発症、命を失った方、「重症熱性血小板症候群(SFTS)」にかかり重体になった人もいたりと、マダニはとても厄介な生き物です。マダニは冬も活動しているため、一年を通してマダニ対策が必要となってきます。

ほんの数ミリの小さな身体で人をも死に至らしめる恐怖のマダニ。一般的に呼ばれるダニのイメージからとはかけ離れており、吸血するタイプの寄生虫は感染症の媒体となるケースも多く、人の命を奪ってしまうかもしれないとても厄介な生き物なのです。

ほんの数ミリの小さな身体で、人を死に至らしめるとは・・・いわゆる「ダニ」のイメージから「死」と関連付けて考えるのは少し難しいかもしれませんが、蚊やマダニなどの「吸血する昆虫」は感染症の媒介となるケースがあり、注意が必要です。

ノミと違って、マダニに噛まれても痒みがでません。その代わり噛まれたあと、吸血されたところが膨れ上がったり、又はそこに痛みを覚え気づくことが多いようです。

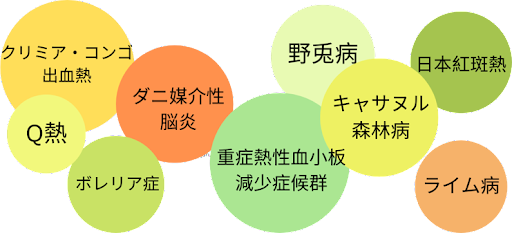

マダニを媒介して発症する病気

重症熱性血小板減少症候群

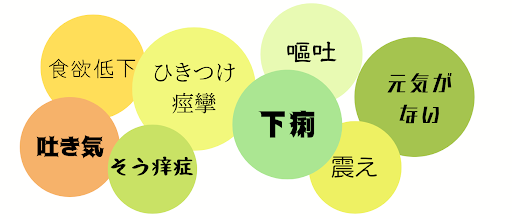

これまでに、日本・韓国・中国で確認されている病気で、ダニを介して感染します。中国ではフタトゲチマダニとオウシマダニから感染が見つかっています。日本では西日本をメインに23府県にて患者が発生しており、その多くが5~8月に発症しています。ウイルスの潜伏期間は、マダニに噛まれてから6日間~2週間と言われており、症状としては主に原因不明の発熱、消化器症状(食欲低下、吐き気、嘔吐、下痢、腹痛)が見られます。その他の症状として、頭痛、筋肉痛、意識障害、失語などの神経症状、皮下出血や、下血などの出血症状、詳しい検査の検査結果内容で見られるのが白血球減少、血小板減少、AST・ALT・LDHの血清逸脱酵素の上昇が多くの症例で確認されています。中には、血清フェリチンの上昇や骨髄での血球貧食症候群が認められることもあります。

感染した人は10~30%の確率で死亡が確認されている大変恐ろしい病気となっています。

この病気に対する特異的な治療法はまだ確立されておらず、対処療法が主体になります。

重症熱性血小板減少症候群に関してもっと詳しく知りたい方は、厚生労働省がまとめたこちらのページをご確認ください。

日本紅斑熱

マダニに噛まれてから、2〜8日頃から症状が出始めます。その症状として頭痛、全身倦怠感、高熱、発疹などが殆どの症例にて見受けられます。同時に紅色の丘疹が見られます。

国内でも発症、死亡例が確認されいているため、早期での対応が望ましい感染病です。この病気に対するワクチンはなく、疑わしい症状が現れたら検査などをし、早いうちから抗菌剤を投与する事がきわめて重要であるとされている。治療法がないため、媒介ダニから噛まれるのを防ぐのが極めて重要です。

日本紅斑熱に関してもっと詳しく知りたい方は、厚生労働省がまとめたこちらのページをご確認ください。

フィラリア

フィラリア症について

フィラリア症とは、犬糸状虫という寄生虫が原因となり、蚊を媒介として感染する病気で、最悪の場合は愛犬が死に至ってしまうとても恐ろしい病気です。

「寄生虫」と名を出すと、サナダムシの様な糞便に紛れて出てくるひも状の様な虫を想像する方がたくさんいますが、このフィラリアは血管や心臓の中に寄生する、とても厄介な寄生虫です。

日本は世界中を見渡しても、食品衛生などがしっかりしている国ですので、普段の生活の中で寄生虫を意識することは正直言ってあまりありません。ですが、フィラリアに関しては、野生動物が少ない都市部や街中でも確認される寄生虫の一つです。気を抜かずにしっかりと予防対策を取りましょう。

寄生する場所が血管や心臓であるため、治療には時間とリスクが伴い、愛犬の命を脅かす恐ろしい病気の一つです。

フィラリアはどうやって寄生するのか?

フィラリアに感染している蚊に刺されることによって感染します。

特別な蚊ではなく、ごく一般的に夏になるとみられる、人間の血を吸う蚊(ヒトスジシマカ、アカイエカ、トウゴウヤブカなどが挙げられます)を媒介します。

フィラリアのライフスタイルは以下の様になっており、宿主である「犬」と運搬役をする「蚊」の間を行き来し増殖していきます。

「フィラリアに感染した犬」を「蚊」が吸血します。この時に蚊の体内へフィラリアの幼虫であるミクロフィラリア(フィラリアの幼虫)が入り込みます。

ミクロフィラリアを体内へ抱えた蚊が、また別の犬を吸血します。

この蚊に刺された犬の体内へは、ミクロフィラリアが入り込み、フィラリアに感染したということになります。

そして、また1へ戻り同じことが繰り返され、感染がとめどなく広がっていくという事です。

ミクロフィラリアの大きさはわずか0.3㎜。このミクロフィラリアは6か月後には、ゆでた素麺がとぐろを巻くような成虫となります。この頃には大きさが約30㎝ほどになっています。成虫となったフィラリアは、心臓や肺へ寄生しながら、たくさんの幼虫を産み落とします。

フィラリア症の一番厄介な所は、愛犬からの症状が顕著ではない為、飼い主さんが気が付かないところで悪化していく事です。

フィラリア症の症状として、初期~中期にかけてはほぼ「無症状」、中期~末期にかけてでも、「ちょっと元気がない」「食欲減退」「咳き込む」「体重が少し落ちる」程度だからです。目に見えない症状がある間でも、愛犬の血管内でどんどん成長していくとても恐ろしい寄生虫です。

無症状に近いことから、フィラリア症にかかっていても健康そうに見え、突然死することもありえます。特に3㎏以下の超小型犬に関しては、抵抗力も少なく、体力もない子が多く、フィラリア症に感染し亡くなってしまうケースが見られます。

フィラリア症感染に関する詳しいビデオはこちらからご覧になれます。

ビデオ:監修ー日本獣医生命科学大学 多川政弘氏

エランコジャパン株式会社より

フィラリアに気をつけたい時期

蚊が出る季節は特に注意が必要となります。

地域により、要注意シーズンは異なりますが、一般的には4月~11月ごろとされています。

寒い北海道では7月~9月、暖かい沖縄では1月~12月のほぼ一年を通して要注意時期となります。環境やその年の気候条件により、蚊の発生時期が異なるため、目安として考えておきましょう。詳しいフィラリアに関する投与期間に関しては、かかりつけの獣医師へ聞いておきましょう。原則としては、「蚊を見かけなくなってから一か月後まで投与」するのが、フィラリア予防にとって大切な期間となっています。

フィラリアにかかってしまったら

寄生虫という名前から、虫下し投与で駆除できるイメージがありますが、フィラリアは心臓や血管の中に寄生しているため、そう簡単にはいきません。寄生しているフィラリアを一度に駆除剤で死に追いやってしまうと、死んでしまった虫体は血中を流れ、血管などの狭い部分につまったりして、宿主である犬の肺など、体のいたる組織に障害を起こしてしまう危険性があるのです。そのため、フィラリアの駆虫療法にかんしては、治療(駆除)してからの呼吸器や循環器を中心とした合併症に警戒しなくてはなりません。

一般的には、フィラリア感染が認められると、心臓や血管などへの寄生それに伴う負担があるため、錠剤などをはじめ、そして運動制限が開始されます。

フィラリア駆虫の方法

フィラリアの成虫を手術で取り除く方法

心臓の中に寄生してしまった虫を、外科的手術で摘出する方法です。

カテーテルを使って行われる手術が大半ですが、成虫虫体を取り出します。特殊な整備が必要なため、全ての獣医師にて行われているわけではありません。できる医師の数も限られています。この駆虫方法は、犬の身体に大きな負担をかけます。

成虫用の駆除剤を使用

フィラリアの成虫は、一般的に出回っている「フィラリア症予防剤」では駆除ができないため、成虫用の物が必要となってきます。寄生している数が多い場合、一度にフィラリアの成虫を死滅させることは大変危険で、肺や血管に詰まったり、負担がかかることが予想されるため、この方法を実施する場合は呼吸状態や肺障害に最新の注意を払わなくてはなりません。

一気に死滅させる方法ではなく、徐々に弱らせる投与法では、何回かに分けて駆除剤を投与する必要が出てきます。この場合、数か月から長くて一年半以上かかる場合もあります。

大量の幼虫駆除

成虫が産み落としたたくさんの幼虫を駆除剤で駆除する方法です。この方法では、たくさんの幼虫が死滅することによって、犬の身体にショック反応が起きることがあります。ステロイドや抗ヒスタミン剤、点滴などを施しショック反応に備えることが必要です。

フィラリア感染中の犬に対する予防剤投与によるショック反応

フィラリアの幼虫が大量に発生していることに気づかず予防剤を投与してしまった場合、その意図に反して「大量の幼虫駆除」のように、ショック反応が起きる可能性があります。フィラリア予防剤を最後に投与してから予防剤開始になった際にはフィラリアの寄生がないか警戒が必要です。使用開始前には、フィラリア検査を受けてからにしましょう。

内科療法

症状緩和のケア

フィラリア寄生によって心不全がおきている場合は、血管拡張剤、利尿剤などで心臓への負担を避ける治療が取られます。肺高血圧症の治療剤、ステロイドも使用されることがあります。心不全や肺機能への障害が重度の場合は酸素吸入も行われることがあります。

抗生物質

フィラリアは、ボルバキア属の病原体で汚染されていることがあり、この病原体がフィラリア症の症状に関与しているという見解の元、この病原体に有効な抗生物質を投与されることがあります。

フィラリア症に特に気をつけてあげたい犬達

室外で生活してる犬

蚊にさらされる頻度が高い室外犬は、フィラリア症に感染する確率が高くなります。体全身を被毛で覆われていたとしても、蚊に刺されます。刺されたあとや痒そうにしていなくても、刺されていることを前提に予防が必要となります。

最近では、高層マンションで室内犬として生活をする犬も増えてきました。高層マンションの高層階には蚊が飛んでこないという考えの元に(蚊の侵入が少ないという考えは間違いではありません)、フィラリア予防が不要であると考えている方もいるようです。例え高層階であっても、風に乗って来たり、人間にくっついてきたり、エレベーターなどへ侵入してそのまま高層階へ上がってくることも考えられます。

完全室内犬、または高層階で暮らしてるからと言って、フィラリア症予防をしなくてはいいというわけではないことを理解しておきましょう。室外犬などに比べると危険性は下がりますが、フィラリア症は愛犬の命にかかわる大変危険な病気ですので、基本的には予防剤での予防が必要とされていることを念頭に置いておきましょう。

妊娠中の母犬

フィラリアは胎盤を通じて胎児に感染すると考えられています。出産を考えている雌犬、妊娠している可能性がある場合は更にいっそう気を配る必要があります。妊娠中に使用できるフィラリア症予防剤に関しては、体調の変化に注意が必要な時期ですので、獣医師へ確認を取りましょう。

保護犬

保護犬として、過酷な環境、まともな食事もとれなかったり、栄養不足であったりと命をつないできた彼らは、残念ながら適切なフィラリア症予防を受けておられず、お迎えをする際はかならず検査を受けましょう。

近年では地球温暖化により、冬を越してしまう蚊もたくさん見られます。獣医師の中には、フィラリア予防は一年を通して進める先生もいます。特に蚊が多い地域、温暖な地域にお住まいの人は、フィラリア症予防剤終了時期を「蚊を見なくなってから一か月ルール」に気をつけましょう。

寄生虫対策

ネクスガードスペクトラによって駆除・予防ができる寄生虫は以下になります。

犬回虫

犬鉤虫

犬鞭虫

犬回虫

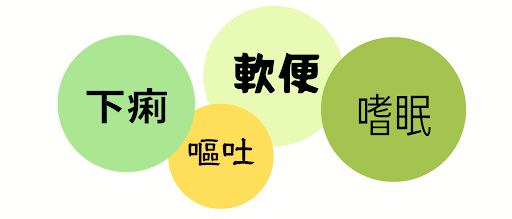

犬の回虫症は寄生虫感染による消化器疾患で、一般的な症状として、下痢・嘔吐・食欲低下

などが一般的です。消化器系だけでなく肺付近に寄生することもあり、その症状として咳などの呼吸器症状がでます。

嘔吐や糞便内に素麵の様な10㎝程度の回虫が排泄されることもあり、子犬の場合、一般的な症状に加え、体重減少や、毛づやが悪くなったり、お腹の膨らみ、されには痙攣を起こすなどの症状が出ることもあります。このような症状は寄生虫が大量発生している時に発症し、寄生している寄生虫が少ないときは、無症状であるときも多々あります。母犬が感染していると、子犬も感染するのが一般的です。

犬の回虫症には、犬回虫と犬小回虫の2種類が原因となっており、一般的には犬回虫による寄生がほとんどとなっています。犬回虫の幼虫を何らかの理由で口にすることによる感染、犬回虫に感染した母犬のお腹の中で胎盤を通じて感染、または母乳を飲むことによって感染するなどが主な感染経路となります。

犬回虫症は人間にも感染する人畜共通感染症=Zoonosisです。

世界保健機関(WHO)の定義では、「自然の状態で、ヒトと脊椎動物の間で伝播する疾病あるいは感染症」となっています。

※参照文献

寄生虫は犬だけではありません。

犬・猫に感染する寄生虫の恐ろしい所は、人間にも感染することがあるということです。

犬・猫から人への感染経路は一つではありません。

犬鉤虫

日本では犬に寄生する犬鉤虫と、猫に寄生する猫鉤虫の2種類が一般的ですが、これらは人への感染も認められている寄生虫です。昔は日本でもよく見られた鉤虫ですが、一般家庭で飼育されるペットに感染することはなくなってきました。感染が見られるケースは、動物保護施設、保護団体で引き受けられるいわゆる「野良」で生活してきた犬猫に多く見られます。

犬鉤虫は肉眼では糸くずのようにしか見えず、成虫になっても大きさは1~2㎝ほどで、オスよりもメスの方が大きく成長します。吸血行動も特徴の一つで、本来は白っぽい色ですが、吸血することにより、赤っぽく見えることもあります。

感染経路は経口感染、経皮感染、母子間での感染の3経路となっています。

感染経路その①

ペットへのキスや食事の交換による感染

ペットへキスをしたり、同じお箸や食器でご飯をあげることにより、ペットに付いているお腹の虫の卵を飲み込み感染するパターン。

感染経路その②

スキンシップ、同じベッドで寝る事による感染

大切な愛犬・猫を撫でたり、抱きかかえたりしたあと、しっかりと手洗いをせず、手についた寄生虫の卵が口に入り込み感染するケース。また、同じベッドで寝ることにより、ペットの体についている寄生虫の卵を知らず知らずのうちに飲み込み感染するケースもあります。

心配な副作用

ネクスガードスペクトラを投与することによって考えられる副作用は大きく分けて3つに分けられます。

ミルベマイシンオキシムによる副作用

この有効成分を犬糸状虫に感染している犬に投与した場合、元気がなくなる、食用不振、嘔吐、呼吸促拍、大動脈症候群などの症状が現れることがあるようです。

上記のいずれの症状も、殆どの場合で治療する間もなく、回復するようである。

使用される牛肉に対するアレルギー。

食物アレルギーの反応がありえます。

予防が何よりの方法

外部寄生虫も内部寄生虫も、寄生されてから対処するより、予防で対処するのが、愛犬にとっては一番です。寄生虫の寄生により、痛みや痒み、神経症状や消化器系の症状、ひどい場合には命を落としかねません。動物たちは話したくても話せないのが現実です。

痛みや苦しみを引き起こす前に、予防にて大事なペットたちを守ってあげましょう!